SQUID-TEM : 探査事例

石油&ガス, 地熱, CCS, 重要鉱物

アジア太平洋地域の陸上油田における石油・ガス貯留層探査

- Challenge "貯留層に関する詳細情報"

- Solution

- Result

対象となる貯留層は深度数千メートルに位置していたため、従来の電磁探査法では探査深度の観点から不十分である可能性があります。

高感度SQUID磁気センサとラインソース送信源を組み合わせた革新的な方法を紹介します。

従来の誘導コイルとは異なり、SQUIDセンサは、磁場微分では直接的なB磁場測定を可能にします。これにより、より深部の地下調査に対応する より遅い時間の計測が可能になります。当社の深部SQUID-TEMは、対象貯留層深度における岩相/流体含有量を検証/リスク軽減するための地震探査とは 異なるデータを提供できます。

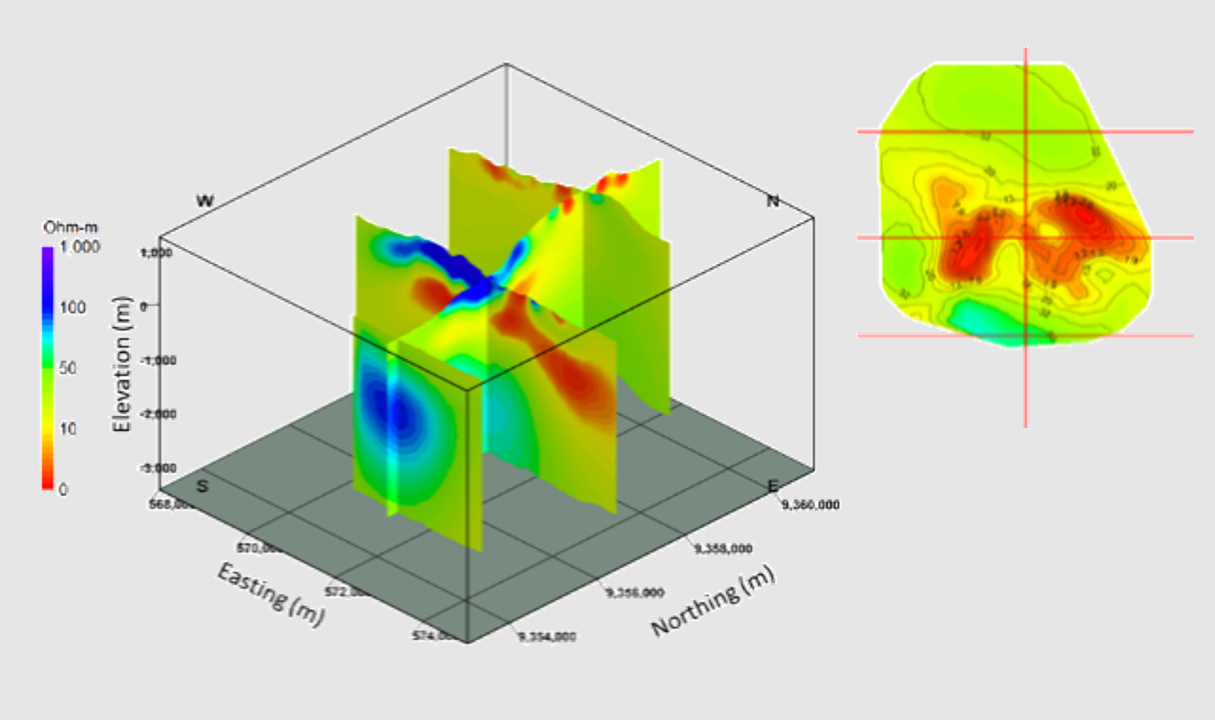

数千メートルの深さでも3D電気比抵抗分布図を作成し、炭化水素貯留層の存在を特定するのに役立てます。

地熱貯留層探査(スマトラ島南部地域、インドネシア陸上)

- Challenge "掘削の成功率"

- Solution

- Result

電気伝導率は地熱源の位置を示す重要な指標です。 地熱系の電磁探査には主にマグネトテルリック探査法(MT法)が用いられています。

MT法は広域調査に適していますが、解像度と精度に課題があります。特に、ノイズ環境や急斜面の山岳エリアでは計測データの信頼性に課題があります。 数千メートル深度の地熱系や貯留層を正確に測量するには、その課題を補う必要があります。

ラインソースを用いたSQUID-TEMの使用により、高い信号強度と低ノイズ(非常に弱い信号を検出する能力)が得られます(S/N比の向上)。 これら2つを組み合わせることで、標準的なTEM/CSAMTに比べて、調査の深度が大幅に向上します。

SQUID-TEMは、浅部から深さ数キロメートルまでの導体(高導電領域)の画像化を可能にします。

相互につながっている可能性のある2つの明瞭な深部高導電層が、調査対象深度で確認されました。 この導電層は、調査領域のほぼ中央に水平方向に地表に露出しているように見えます。 これらの導電層は、地熱源の位置を示す指標と考えられます。 このように、SQUID-TEM調査は、調査地域における地熱活動のターゲットとなる深部導電異常の特定に役立ちました。

CCSタイムラプス貯留層モニタリング(中東)

- Challenge "費用対効果の高いCO2プルームモニタリング"

- Solution

- Result

地下に圧入したCO2の挙動と周囲の岩石や流体との相互作用を予測するためには地下の地質と物性を正確に評価することが必要ですが、容易ではありません。

現在のモニタリング技術では、貯留層内の微妙な変化を検知するために必要な解像度や範囲が確保できない可能性があります。 モニタリング機器の設置と維持、そしてデータの分析にかかるコストは、プロジェクト予算に比べて高額になる可能性があります。 そのため、費用対効果の高い高度な物理探査モニタリング技術が必要です。

タイムラプスSQUID-TEM測定は、海水/CO2混合流体を地下貯留層に注入する前(ベースライン測定)と注入後に実施されました。 目的は、流体注入前後の注入孔周辺の3次元比抵抗モデルを作成し、注入された流体の位置を特定することでした。

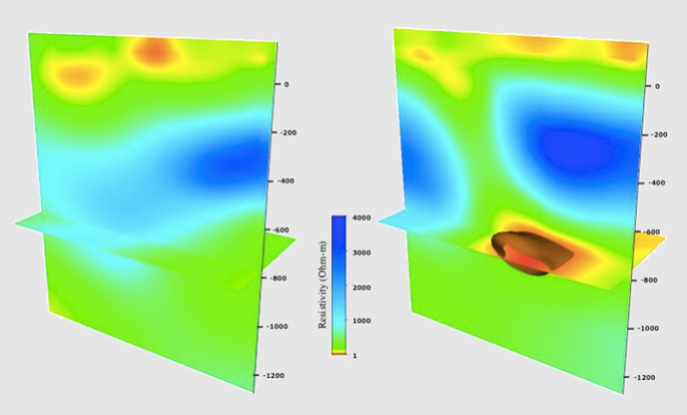

注入後調査データの解析により、新たな導電層が明確に特定されました。 この導電層は、想定される注入深度を中心とし、ボーリング孔の片側に位置しています。 この導電層は、注入されたCO2と海水の混合物の位置であると解釈されます。

この結果は、SQUID-TEM法が深層貯留層における導電性流体の注入を監視するための強力な手法であることを示しています。

重要鉱物

- Challenge "正確な貯留層識別"

- Solution

- Result

対象は堆積岩中の鉱物含有塩水であり、深部では比較的薄い層を形成しています。 従来の電気・電磁探査法を用いて多層の比較的深部の貯留層を探査することには課題があります。

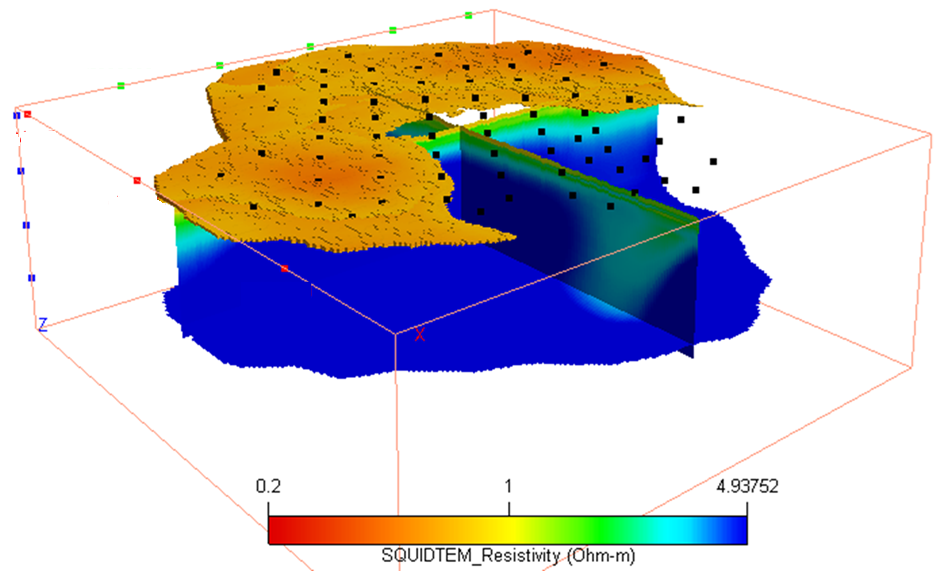

これらの電気・電磁探査法の中でも、SUSTECが開発したSQUID-TEMは、高いS/N比、調査深度(感度)、機動性などから、最も適した手法の一つです。 その目的は、調査対象地域内の鉱物含有塩水鉱床に繋がる可能性のある導電異常の特定に役立つ比抵抗分布図を作成することです。

この計測および解析により、対象地域における地下比抵抗の3次元分布を取得することに成功しました。 現場データの解析では、リチウム塩水鉱床に対応する可能性のある導電率異常が明らかになりました。 追加の坑井検層データなど、より多くの既知情報が提供され、解析に活用されれば、調査結果の信頼性(調査地域における比抵抗構造)は確実に改善されるでしょう。